- JO3GBD Home>1アマ取得記

1アマに挑戦!

学生時代に2アマまですんなり取り、その後、プロの無線技士に挑戦。プロを取れば1アマの工学・法規は免除になるので、電気通信術(当時は和文もありましたが)を取ろうと計画しました。が、結局は、プロは科目合格したのみ。その後、就職して、プロ免許は挫折。現在まで2アマに甘んじています。

FCCのアマチュア・エクストラ級を取得したのだから、1アマを取っても免許資格的には何も変わらない(注6)のですが・・・(もっとも、こんなに住宅が密集している所で1KWの開局する気は毛頭ありませんが・・・)

でも、日本人だし、又、ひょっとしたら将来1アマの人にいい事があるやも知れないし(アメリカみたいなVanty Callの仕組みが出来るとか・・・)、そして何よりも今年(2005年)の10月から試験方法が変更になって、2アマ保有者は1アマの電気通信術が免除になる事にも後押しされて、50才を前にしたボケ防止の目的もかねて、1アマに挑戦する事にしました。

1アマ取得記

ご注意:以下は2005年12月度に私が受験した体験を基にしています。ルールやシステムが変更になっている事もありますので、その点を注意して参考にしてください。

1アマの受験勉強

1アマを持たれているローカル局からは、1アマは難しいので、マイクを押入れにしまってでも日夜勉強ないと駄目とアドバイスを受けました。

WEBで体験談を見ても、皆さん真剣に勉強されているのが伺えます。

そんな訳で、まあ、次の次の4月度での受験を目指して、ボツボツと受験勉強をはじめることにしました。

先ず、8月に第1級ハム国家試験問題集

を購入し、会社の昼休み等を利用して毎日少しずつ(2〜3ページ位のペースで)目を通していきました。

そんな事をしているうちに、(まだ問題集も読み終わってもいないのに)12月の試験の申し込みの期限が来ました。”受験慣れが目的”と言い聞かせて、駄目もとと思いつつ、12月度の受験手続きをしました。(受験手数料が1万円近くかかり受験慣れには少しもったいない気もしました。また、FCC試験に比較してかなりの割高感があります。<-- これについては後述の余談を参照ください。)

10月末になって、ようやく問題集を一巡。

先のローカル局の薦めで、「楽しくおぼえる1アマ攻略」という本を購入し、覚えるべき工学の公式やルール、法規の丸暗記項目(スプリアスや周波数幅、罰則など)などを控えながら読み進んでいきました。特に、工学は「・・・1アマ攻略」の解説が大雑把過ぎてわからない時は、「解説・無線工学

」の本で確認しました。「・・・1アマ攻略」を一巡した時はもう試験の1週間前になっていました。

あとは控えたメモをノートに記述して暗記モードに。

いよいよ試験当日(12月10日)になってしましました。何故か朝4時に目が覚めてしまい、一夜漬けならず一朝漬けする事に。予定外の時間が出来たので、以前にプリントアウトして一度も目を通していなかった上級アマチュア無線講座にざあーと目を通しました。

試験会場に行く、電車の中では、例の暗記ノートと睨めっこしっぱなし。

1アマ受験勉強に使用した教材を以下に紹介します。

- 「第1級ハム国家試験問題集

」

野口幸雄著 CQ出版社 (2005年6月1日 改訂版)(注3) - 「楽しくおぼえる1アマ攻略

」

佐藤いづみ/大泉佐智子原案 CQ出版社(2005年2月1日 第5版) - 「解説・無線工学 : 第1級・第2級アマチュア無線技士国家試験用

」

野口幸雄著 CQ出版社 (2004年6月1日 改訂新版)(注3) - 「上級アマチュア無線講座 基礎編」

JS2WDA局が制作された教材で、JK2MXXさんのホームページからダウンロードさせていただきました。

(注3):各々新版が出版されています。上のリンク先や書店などで購入される方は最新版をお勧めします。

Topへさあ受験(2005年12月10日)

大阪の試験会場(扇町の西沢学園でした)に着いて驚いたのは、1アマ受験者の数の多さ。一方で、同時に試験をする4アマ、3アマの受験者の少なさ。アマチュア無線の将来に一抹の不安を感させられました。

午前は工学(注1)。9時15分から解答用紙が配られ簡単な試験の諸注意があり、9時30分に試験開始。

さっぱりわからない問題もありましたが、難しい公式や複雑な計算が必要な問題は見当たらず、まあ、それなりに解けました。直前にLog4=0.6を覚えていたのでアンテナの利得問題が解けたのはラッキーでした。トイレに行きたくもなって、11時過ぎに残り時間を1時間弱残し回答用紙を提出して退室しました。

昼に、問題集で確認するとドプラー効果の問題でケアレスミスをしていてショックでした。

午後の法規(注1)で1時30分スタートとの事。お弁当を食べた後、試験室で法規の暗記モードに。

1時10分頃、気分転換に外に出てタバコを吸って、トイレに寄って試験室に戻ったらドアにカギがかかっていてびっくり。前のドアは開いていたのでそこから入るともう解答用紙が配られていました。午後の部も試験開始の15分前までに入室しなければならなかった様です。まあ、事なきを得ましたが・・・

試験会場は午前の工学の時よりも人は少なめ。工学で断念して帰った人が多いのかなとも思いつつ・・・

法規の問題は、せっかく暗記したスプリアスや帯域幅の問題は皆無で、日本語がもっともらしい語彙の組み合わせを選び、せっせと解いていきました。見直しを1回し、回答用紙を提出して退室しました。

試験会場を出た廊下で、従事者免許の申請書を売っていました。(170円でした。)合格する実感はないものの、”これを買ったら合格するの?”と聞きつつ、合格祈願のおみくじ感覚で買いました。

2006/2 (注1):平成18年4月期の国家試験から試験の時間割が変わり、午前が法規、午後が工学になるそうですのでご注意ください。 詳細は日本無線協会のお知らせをご参照ください。

まぐれで合格?

家に帰ってWebをチェックしたら、もう解答速報のアップ(注7)がありました。その速報と問題用紙に控えたメモと照らし合わせて自己採点した結果、

工学:106点 (合格ラインは105点)

法規:107点 (合格ラインは87点)

でした。工学は、ドプラー効果以外にも、フレミングの法則でもケアレスミスをしていました。(左手、右手を取り違え) 一方、まぐれ当たりの問題もありラッキーでした。

合格ライン+1点で、まぐれで、ぎりぎり合格?

しばらくしたら、JM4SMR氏のお勉きょ掲示板上で、工学の表皮効果の問題の「断面積が( )くなり、抵抗が・・・」で、選択肢が”狭”と”小さく”があり、そのどちらが正解かの議論がはじまりました。(私は、最初は”小さく”にしていましたが見直しの時に”狭く”に変えましたが・・・) 日本語的には”狭く”ですが、数学的には面積は値なので”小さく”が正解のと意見もあり、はたして無線協会の正解はどちら? この1点が合否を左右しそうで・・・

それに、マークシートミスもあるかも知れないし、”合格”と書いた通知が来るまで安心できません。この期に及んでは、通知が来る日を待つしか術がありません。それまで長い日々が続きました。

12月14日に日本無線協会のホームページに解答が公開されました。表皮効果の正解は”狭く”の方でしたのでマークミスが無ければ106点で合格?? 待つしかありません。

(注7):当時、お世話になったのは別サイトでしたが、最近はQCQ企画さんが日本無線協会のホームページよりも早く解答速報をアップされているようです。

結果通知が来るまで

JM4SMR氏のお勉きょ掲示板に、同し期に受験された方々で、結果通知についての情報交換が始まりました。

12月26日に東京から通知が郵送されるそうです。

12月27日、東京ではもう結果が届いたとの事で、明日には来るかな?

12月28日、当方は未だ通知が来ない。大阪、四国、北海道の方には届いるとの事。Xが「不合格だから通知の発送が遅いのでは?」と悪い冗談を・・・

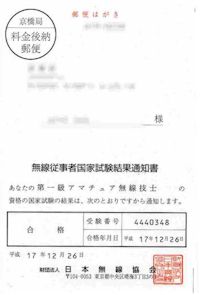

通知が来ました ”1アマ合格!”

12月29日、家にいた2ndから携帯電話が。”届いたよ”、”開けていい?”、”合格って書いてあるよ”

ほっとしました。マークシートミスは無かったみたい。ぎりぎりでも合格は合格。これで1アマだ。めでたしめでたし。

無線従事者免許の申請

従免の申請方法は色々ある様です。

1)総務省に電子申請する。

電子申請のトライしましたが、途中でよくわからなくなったので断念しました。 電子申請と言っても、免許証の郵送用封筒などを別送する必要があるとの事ですので、申請する側にはあまりメリットありませんね。2)日本無線協会に出向いて直接申請する。

申請手数料2100円は現金払い、住民票の替わりに運転免許証の提示とそのコピーの提出で良いそうです。振込み手数料と郵送料が節約出来ます。3)日本無線協会の免許申請用紙(注4)を使って、日本無線協会に郵送する。

免許申請用紙代は170円(試験会場で売っていたもの)、申請手数料は2100円は郵便払込み。(払込手数料70円必要)4)CQ出版の無線従事者免許申請書(注4)を使って、総合通信局へ申請する。

免許申請書代は315円(注4)、1750円の収入印紙を貼るそうです。5)日本無線協会の免許申請用紙(注4)を使って(その封筒は使わずに)総合通信局へ申請する。

免許申請用紙代は170円、1750円の収入印紙。(この方法が一番安上がりとの事です)

他にも申請方法があるのかも知れませんが・・・。 方法によって申請用紙代や手数料が違ったりして腑に落ちません。 何か裏に利害関係でもあるのかも知れません。 どうでも良いと言えばどうでも良い事ですが・・・

年が明け、2006年1月4日、私は3)の方法で日本無線協会に申請しました。

(注4):2008年4月1日から無線従事者免許申請書の様式が変更されるそうのでご注意ください。詳細は総務省のお知らせをご参照ください。

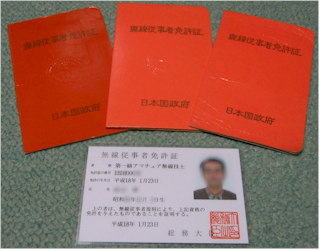

1アマ従事者免許の到着

到着を待つ日々が続き、1月24日にようやく従事者免許が届きました。平成18年1月23日付で、番号は2桁の前半でした。

運転免許証くらいの大きさかと思っていましたが、ひとまわり大きくてて財布に入らないのがちょっと残念でした。(財布に入れば携帯に便利なのに・・・)

まあ、ともかく、これで正式に1アマになれました。

思えば、4月度の受験を目指して8月から勉強を開始してから、約半年の道のりでした。めでたしめでたしです。

(写真は、手前が1アマの従免、後ろは、左から電話級、電信級、2アマの従免です。)

Topへ余談)日米免許取得の差

先にも触れましたが、1アマの受験手続きをしていて、あまりにも、FCC試験に比較してかなりの割高感ありました。 これを機会に、1アマ受験と、FCCのエクストラ級受験の手続きと費用にについて、比較してみる事にしました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

敢えて費用の合計はしませんが、アメリカのFCCに比べて日本の場合はかなり割高です。

更に、FCC試験の場合は1回の試験で下の級を合格すると引き続き上級を受験できる事、従免と局免の概念が無く試験に合格すればコールサインと資格が記された免許(従免+局免)が送られ日本の局免申請費用が不要である事を加味すれば、その費用格差は膨大になります。

もっと言えば、日本では高価な受験教材も、FCCの場合は問題集はWebから無料ダウンロードできますし、無料の対策サイト(模擬試験など)もあります。

今回は、最上級の1アマとエクストラ級で比較しましたが、初級の場合もかなりの日米に費用差があると思います。ハム人口(特に若年者)が減少している中で、なんとかハムへの敷居を低くできないか、関係者の方は考えていただけないでしょうか? アメリカで出来ているのですから、その全てとは言わずとも一部でも日本でも改善できないでしょうか?

受験から開局までの手続き書類についても、雲泥の差があります。

| 日本の場合 | アメリカの場合 |

| 受験から開局まで、以下の申請書類(注8)が必要です。 | 受験から開局まで、このForm 605の1枚で完了します。 |

|

|

どなたか、この一連の手続きで、住所、氏名を何回書くのかを調べて教えていただけませんか?(アメリカ FCCの場合は1回だけですが・・・)

なんだか、日本の関連機関やお役所のお仕事を作るための仕組みになっている様な気がするのは、私だけでしょうか?

ご注意:以上は2005年12月度に私が受験した体験を基にしています。ルールやシステムが変更になっている事もありますので、その点を注意して参考にしてください。

(注2):2006年6月期試験分から、インターネットでに申請受付も開始されたそうです。詳しくは日本無線協会のホームページをご参照ください。

(注5):2008年4月1日から無線従事者免許申請書の様式が変更されるそうのです。詳細は総務省のお知らせをご参照ください。 - 新様式はダウンロードが可能となるそうですので、少しは改善されます。

(注8):2008年4月から総務省の電波利用「電子申請・届出システムLite」が始まりました。それまでの電子申請よりも簡素な手続きで出来るようになり、アマチュア無線局の免許・変更・再免許電子申請が実用できるようになりました。また、電子申請の場合は書類申請よりも割安な手数料が設定されました。詳細はJARLのページをご参照ください。

Topへ